ご自身の生涯をかけて築き上げてきた大切な資産…それを巡って、愛するご家族が対立する「相続争い」ほど悲しいことはありません。

「自分の家族は仲が良いから大丈夫」「遺言書さえあれば問題ない」とお考えかもしれません。

しかし、その考えが、かえって深刻な争いの火種となるケースが後を絶たないのが現実です。

この記事では、なぜ資産家こそ相続争いのリスクが高いのか、その具体的な原因と悲惨な末路、そして最も重要な「円満相続」を実現するための具体的な生前対策まで、専門的な視点から徹底的に解説します。

終活協議会では、相続に関するご相談から遺言書、公正証書の作成まで一気通貫でサポート。

弁護士や司法書士、行政書士など、全国に1400名以上と提携しており、スムーズなご案内と対応が可能です。

相続対策のはじめの一歩として、まずは資料をご請求ください。

相続サービスの詳細はこちらから

- 相続争いが起こる典型的なケース8つと対処法

- 相続争いを未然に防ぐ方法5つ

- 円満相続のための専門家の選び方

目次

「うちは大丈夫」が最も危険な相続争いの火種

「相続争いは、莫大な資産を持つ一部の富裕層だけの話」——。

これは、相続を語る上で最も根強く、そして最も危険な誤解の一つです。

令和6年度の司法統計によれば、家庭裁判所に持ち込まれた遺産分割事件のうち、実に約76%が遺産総額5,000万円以下の事案で占められています。(令和6年司法統計年報 3家事編資料参照)

この数字が意味するのは、相続争いは決して他人事ではなく、ごく一般的な家庭でこそ頻繁に発生しているという事実です。

特に、自宅不動産が資産の大部分を占めるようなケースでは、物理的に分割が困難なため、かえって争いが深刻化しやすい傾向にあります。

「うちは資産家ではないから大丈夫」という油断こそが、最も避けなければならないリスクなのです。

まずは、この客観的な事実を真摯に受け止めることが、円満相続への第一歩となります。

遺産額5,000万円以下が最多という事実

前述の通り、相続争いの主戦場は、遺産総額5,000万円以下の家庭です。

例えば、都心に自宅を所有しているだけで、この金額に達するケースは少なくありません。

預貯金が少なくても、分割しにくい不動産が一つあるだけで、相続人同士の意見が対立し、協議がまとまらなくなるのです。

「売却して現金で分けたい」「自分が住み続けたい」「思い出があるから売りたくない」といった各々の主張がぶつかり合い、感情的なしこりを残したまま、調停や審判へと発展してしまうのです。

この事実は、資産の絶対額の大小が争いの本質ではないことを明確に示しています。

資産家の相続が複雑化・長期化しやすい理由

一方で、遺産額が5,000万円を超える資産家の方々の相続は、別の意味で複雑化・長期化しやすい特性を持っています。

その理由は主に3つあります。

第一に、資産の種類が多岐にわたること。

預貯金、有価証券、複数の不動産、自社株、美術品など、評価や分割方法が異なる資産が混在するため、全体の財産評価だけで相当な時間を要します。

第二に、事業承継や生前贈与が絡むケースが多いこと。

特定の相続人に事業や財産が集中している場合、「特別受益」として他の相続人から不満が出やすくなります。

第三に、相続税の問題。

納税資金の確保や、特例適用の可否が遺産分割の方針に大きく影響するため、税務戦略と一体で進める必要があり、議論が複雑になりがちです。

なぜ相続争いは起こるのか?注意すべき典型的な8つのケース

長年、多くの相続案件に携わってきた経験から断言できるのは、相続争いの根源は単なる「お金」の問題だけではないということです。

そこには、家族間の長年の感情のもつれや、コミュニケーション不足、親の想いへのすれ違いが複雑に絡み合っています。

ここでは、特に資産家の方々が陥りやすい典型的な8つのケースをご紹介します。

ケース1:分割しにくい「不動産」が資産の大部分を占める

最も典型的な争いの火種です。

自宅や収益物件など、高額な不動産は物理的に分割することができません。

相続人の一人が居住を希望したり、売却に反対したりすると、他の相続人は自身の法定相続分に相当する現金を得られず、不公平感から対立が激化します。

代償金(不動産を取得する代わりに他の相続人に支払う金銭)の支払いを巡っても、その金額や支払い能力で揉めることが少なくありません。

特に、他にめぼしい金融資産がない場合は深刻です。

この問題を解決するためには、生前のうちに売却や信託などの対策を講じておく必要があります。

ケース2:特定の相続人への「生前贈与」や「事業承継」がある

事業の後継者である長男に自社株や事業用資産を生前贈与したり、次男の住宅購入資金を援助したりといったケースはよくあります。

親としては合理的な判断でも、他の相続人から見れば「特別受益」であり、不公平に映ります。

遺産分割の際にこの特別受益を考慮して各人の取得分を調整しますが、その評価額や範囲を巡って争いになりがちです。

「あの時の援助は贈与ではない」「事業への貢献があったから当然だ」といった水掛け論に発展し、収拾がつかなくなることも珍しくありません。

ケース3:親の介護など「寄与分」を主張する相続人がいる

特定の相続人が長年にわたり被相続人の介護を献身的に行ったり、事業を手伝ったりして、財産の維持・増加に特別な貢献をした場合、その貢献度に応じて法定相続分以上の財産を要求する「寄与分」の主張がなされることがあります。

しかし、この「寄与分」を法的に認めてもらうハードルは非常に高く、他の相続人から「親子なのだから当たり前」「金銭的な援助も受けていたはずだ」と反論され、感情的な対立に発展しやすいのが実情です。

介護の苦労は金銭に換算しにくいため、争いが泥沼化する典型例と言えます。

ケース4:内容が不公平な「遺言書」が存在し「遺留分」を侵害している

「全財産を長男に相続させる」といった内容の遺言書は、一見すると明確ですが、他の相続人(兄弟姉妹を除く)に保障された最低限の取り分である「遺留分」を侵害している可能性が高いです。

遺留分を侵害された相続人は、「遺留分侵害額請求」という法的な権利を行使して、金銭の支払いを求めることができます。

良かれと思って書いた遺言書が、かえって相続人同士の金銭トラブルを引き起こし、骨肉の争いの引き金になってしまうのです。

遺言書を作成する際は、必ず遺留分に配慮した内容にすることが鉄則です。

ケース5:相続人間の関係性が希薄、または不仲である

相続は、法律論であると同時に、相続人間のコミュニケーションが極めて重要です。

普段から関係性が希薄であったり、もともと不仲であったりすると、些細なことでも疑心暗鬼に陥り、冷静な話し合いができません。

弁護士を立てて、法的な権利主張の応酬となり、本来であれば円満に解決できたはずの問題も、調停や審判といった法的手続きに移行せざるを得なくなります。

相続を機に、積年の不満が爆発するケースは非常に多いのです。

ケース6:遺産の使い込み疑惑など、被相続人の財産管理に不信感がある

被相続人と同居していた相続人が財産管理をしていた場合、他の相続人から「親の預金を勝手に引き出して使い込んでいるのではないか」といった疑惑が持ち上がることがあります。

生前の預金移動の履歴を取り寄せ、使途不明金を巡って不当利得返還請求訴訟にまで発展するケースも少なくありません。

たとえそれが正当な生活費や医療費の支払いであっても、記録がなければ証明は困難です。

財産管理の透明性の欠如が、深刻な不信感と争いを生むことに繋がります。

ケース7:再婚や養子縁組など、家族構成が複雑である

前妻との間に子がいる、あるいは養子縁組をしているなど、家族構成が複雑な場合、相続関係も複雑になります。

例えば、後妻と前妻の子との間では、感情的な対立が生じやすく、遺産分割協議が難航しがちです。

誰が相続人になるのか、法定相続分はどうなるのかといった基本的な部分で認識の齟齬が生まれやすく、専門家を介さなければ話し合いを進めること自体が困難になることもあります。

事前の丁寧な説明と、遺言書による明確な意思表示が不可欠です。

ケース8:遺言書の有効性(遺言能力の有無など)が争点になる

自筆証書遺言の場合に特に多いのが、遺言書の有効性そのものを争うケースです。

「作成当時、親は認知症で正常な判断能力(遺言能力)がなかったはずだ」「この筆跡は本人のものではない」といった主張がなされ、遺言無効確認訴訟に発展します。

こうなると、当時の医療記録や筆跡鑑定など、専門的な証拠調べが必要となり、解決までに数年の歳月と多額の費用を要することになります。

せっかく遺した遺言書が、かえって争いを拡大させてしまう最悪のパターンです。

相続争いがもたらす「5つの悲惨な末路」とは?

相続争いは、単にお金で揉めるだけではありません。

それは、家族というかけがえのない存在を根底から揺るがし、金銭以上に大切なものを数多く失わせる、まさに「悲劇」です。

ここでは、相続争いがもたらす、あまりにも悲惨な5つの末路について、具体的に解説します。

この現実を知ることが、対策への強い動機となるはずです。

1. 家族の絆の断絶:金銭以上に失うもの

相続争いがもたらす最大の悲劇は、家族関係の完全な崩壊です。

昨日まで仲の良かった兄弟が、互いを罵り合い、法廷で顔を合わせるようになります。

一度入った亀裂は元に戻らず、たとえ遺産分割が終結しても、その後の冠婚葬祭で顔を合わせることもなくなり、事実上の「絶縁」状態に陥ります。

親が遺したかったのは、資産ではなく、家族の幸せだったはず。

その想いとは裏腹に、資産が原因で家族がバラバラになる。これほど辛いことはありません。

失った時間と信頼は、どんな大金をもってしても取り戻すことはできないのです。

2. 資産の塩漬け:不動産の売却や活用が不可能に

遺産分割協議がまとまらない限り、相続財産は相続人全員の「共有」状態となります。

この状態では、預金の解約はできず、不動産を売却したり、賃貸に出したりといった活用も一切できません。

まさに「塩漬け」です。

固定資産税などの維持管理費だけは発生し続けるため、資産は価値を生むどころか、マイナスを生み出す負の遺産(負動産)と化してしまいます。

市場の好機を逃し、いざ売却できるようになった頃には価値が大幅に下落していた、というケースも少なくありません。

3. 税制上の不利益:相続税の特例が適用できなくなるリスク

相続税には、「配偶者の税額軽減」や「小規模宅地等の特例」といった、税負担を大幅に軽減できる非常に有利な特例があります。

しかし、これらの特例の多くは、相続税の申告期限(相続開始を知った日の翌日から10ヶ月以内)までに遺産分割協議が完了していることが適用要件となっています。

争いが長引き、期限内に分割協議がまとまらなければ、これらの特例は適用できません。

その結果、本来であれば支払う必要のなかった多額の相続税を納めることになり、手元に残る資産が大きく目減りしてしまいます。

4. 長期化する法的手続き:時間・費用・精神的な消耗

当事者間の話し合いで解決できなければ、家庭裁判所での調停、そして審判へと移行します。

調停は月1回程度のペースで開かれ、解決までには1年以上かかるのが通常です。

審判や訴訟にまで発展すれば、数年単位の時間を要することも珍しくありません。

その間、弁護士費用はかさみ続け、手続きのために仕事を休む必要も出てきます。

何よりも深刻なのは、終わりの見えない争いによる精神的な消耗です。

日常生活に支障をきたし、心身ともに疲弊しきってしまう当事者は少なくありません。

5. 次の世代への負の連鎖:争いの記憶が引き継がれる

親世代の相続争いは、その子供たち、つまり孫の世代にも暗い影を落とします。

「あの時、〇〇叔父さんがごねたせいで…」といった憎しみの記憶は、簡単には消えません。

いとこ同士の関係も断絶され、親族間の交流は途絶えてしまいます。

そして、その憎しみの連鎖は、次の相続の際に再び噴出する可能性があります。

親が起こした争いの火種が、次の世代、さらにその次の世代へと引き継がれてしまう。

これこそが、相続争いの最も恐ろしい側面の一つなのです。

相続争いを未然に防ぐための生前対策5選

ここまで相続争いの原因と悲惨な末路を見てきましたが、絶望する必要はありません。

これらの悲劇のほとんどは、生前の適切な準備によって防ぐことが可能です。

特に資産家の方々にとって、元気なうちからの計画的な対策は、家族への最後の愛情表現とも言えます。

ここでは、円満相続を実現するために極めて有効な5つの対策を厳選してご紹介します。

対策1:法的効力と信頼性が最も高い「公正証書遺言」の作成

相続対策の王道であり、最も基本となるのが遺言書の作成です。

特に推奨したいのが、公証役場で公証人の関与のもと作成する「公正証書遺言」です。

自筆証書遺言と異なり、法律の専門家である公証人が内容を確認するため、形式不備で無効になるリスクがありません。

また、作成時に本人の意思能力が確認されるため、後から「認知症で判断能力がなかった」といった遺言能力を巡る争いを未然に防ぐことができます。

原本が公証役場に保管されるため、紛失や改ざんの心配もありません。

家庭裁判所での検認手続きも不要で、相続開始後、速やかに手続きを進められる点も大きなメリットです。

多少の費用と手間はかかりますが、その信頼性と確実性は他の方法とは比較になりません。

遺留分への配慮と「付言事項」で想いを伝える重要性

公正証書遺言を作成する上で、絶対に忘れてはならないのが「遺留分」への配慮です。

特定の相続人に財産を多く残したい場合でも、他の相続人の遺留分を侵害しないような分割案を検討することが、争いを防ぐ最大のポイントです。

そして、もう一つ活用したいのが「付言事項」です。

これは、法的な効力はありませんが、なぜこのような遺産分割にしたのか、その理由や家族への感謝の気持ちを自由に書き記せる部分です。

財産だけを残すのではなく、ご自身の「想い」を言葉で伝えることで、相続人たちの納得感を得やすくなり、感情的な対立を和らげる効果が期待できます。

対策2:認知症対策にもなる「家族信託」で柔軟な資産承継を実現

近年、資産家の間で注目されているのが「家族信託」です。

これは、ご自身(委託者)が元気なうちに、信頼できる家族(受託者)に財産の管理・処分権限を託し、ご自身(受益者)や他の家族のために管理・承継してもらう制度です。

遺言書が「死後」の財産承継しか定められないのに対し、家族信託は「生前」の財産管理から「死後」の承継まで、長期にわたる柔軟な設計が可能です。

最大のメリットは、認知症などで判断能力が低下した後も、受託者が契約内容に従って資産を動かせる点です。

これにより、資産凍結を防ぎ、不動産の売却や施設の入居費用の支払いなどをスムーズに行えます。

また、二次相続以降の承継先まで指定できるため、事業承継などにも非常に有効な手段です。

対策3:計画的な「生前贈与」で相続財産をコントロールする

相続発生を待たずに、生前のうちに財産を次世代へ移転していく「生前贈与」も有効な対策です。

年間110万円の基礎控除を活用した暦年贈与や、相続時精算課税制度、住宅取得等資金贈与の特例などを計画的に利用することで、将来の相続財産そのものを減らし、相続税の負担を軽減する効果が期待できます。

また、争いの原因となりそうな財産を、意思が明確なうちに特定の相続人に渡しておくことで、死後のトラブルを回避する目的でも利用できます。

ただし、特定の相続人への多額の生前贈与は「特別受益」とみなされ、遺産分割で争いの原因になる可能性もあるため、必ず他の相続人への配慮や説明とセットで行うことが重要です。

対策4:「生命保険」を活用し、特定の相続人に現金を残す

生命保険の死亡保険金は、民法上、受取人固有の財産とされ、原則として遺産分割の対象になりません。

この特性を活かすことで、特定の相続人に確実に現金を残すことができます。

例えば、親の介護を担ってくれた子供を受取人にして感謝の気持ちを示したり、不動産を相続する子供が他の兄弟に支払う代償金の原資としたり、相続税の納税資金として活用したりと、様々な応用が可能です。

また、「500万円 × 法定相続人の数」までは相続税の非課税枠があるため、節税対策としても有効です。

分割しにくい不動産が多い資産構成の場合、流動性を確保する手段として生命保険の活用は極めて重要です。

対策5:定期的な「家族会議」で意思疎通を図る

どんなに精緻な法的対策を講じても、家族間のコミュニケーションが不足していては、円満相続は実現しません。

最もシンプルかつ効果的な対策が、定期的な「家族会議」の開催です。

ご自身がどのような想いで資産を築き、将来どのように承継していきたいと考えているのかを、元気なうちに直接伝えるのです。

相続人である子供たちの意見や希望を聞くことも重要です。

こうした対話を通じて、親の想いを共有し、相続人同士の相互理解を深めることで、いざ相続が発生した際の心理的なハードルを大きく下げることができます。

財産の話をタブー視せず、オープンに話し合える家族関係を築くことこそ、最高の相続争い対策と言えるでしょう。

【比較表】どの対策が最適?目的別の生前対策メリット・デメリット

ここまでご紹介した5つの対策は、それぞれに特徴があり、目的によって最適な選択肢は異なります。

ご自身の状況や家族構成、資産内容に合わせて、これらの対策を単独で、あるいは組み合わせて実行することが重要です。

以下の比較表を参考に、どの対策がご自身にとって優先度が高いか、検討してみてください。

| 対策 | 主な目的 | メリット | デメリット・注意点 |

|---|---|---|---|

| 公正証書遺言 | 死後の財産分割の指定 | ・法的効力が極めて高い ・争いを予防する効果大 ・検認不要で手続きが迅速 | ・作成に費用と手間がかかる ・生前の財産管理はできない ・遺留分への配慮が必須 |

| 家族信託 | 生前の財産管理と死後の承継 | ・認知症による資産凍結を防止 ・柔軟で長期的な設計が可能 ・二次相続以降も指定できる | ・専門的な知識が必要 ・初期費用が比較的高額 ・税務上の検討が複雑 |

| 生前贈与 | 相続財産・相続税の圧縮 | ・計画的に財産を移転できる ・各種特例で非課税も可能 ・受贈者がすぐに活用できる | ・贈与税のリスクがある ・特別受益として争いの種に ・一度贈与すると撤回不可 |

| 生命保険 | 納税資金・代償金の確保 | ・遺産分割の対象外 ・特定の相続人に現金を残せる ・相続税の非課税枠がある | ・保険料の負担が発生する ・受取人指定の配慮が必要 ・解約返戻金は課税対象 |

| 家族会議 | 家族間の意思疎通・相互理解 | ・感情的な対立を予防 ・親の想いを直接伝えられる ・費用がかからない | ・法的拘束力はない ・かえって対立が表面化するリスクも ・開催のタイミングが難しい |

万が一、相続争いが起きてしまった場合の解決プロセス

生前対策が間に合わず、残念ながら相続争いが発生してしまった場合、感情的に対立していても問題は解決しません。

法的に定められた手続きに沿って、冷静に解決の道筋を探っていく必要があります。

ここでは、遺産分割を巡る争いが、どのようなプロセスで解決に向かうのか、その3つのステップを解説します。

ステップ1:当事者間での話し合い(遺産分割協議)

最初のステップは、相続人全員での話し合いである「遺産分割協議」です。

ここで全員が合意に至れば、「遺産分割協議書」を作成し、それに従って名義変更などの手続きを進めます。

これが最も円満かつ迅速な解決方法です。

しかし、一人でも合意しない相続人がいれば協議は成立しません。

当事者だけでは感情的になりがちなため、早い段階で弁護士などの専門家を代理人として立て、冷静な交渉を進めることが有効です。

ステップ2:家庭裁判所での「遺産分割調停」

当事者間での話し合いがまとまらない場合、家庭裁判所に「遺産分割調停」を申し立てます。

調停では、裁判官と民間の有識者からなる調停委員が中立的な立場で間に入り、各相続人の主張を聞きながら、合意形成に向けた助言やあっせんを行います。

あくまで話し合いの延長線上にある手続きであり、強制力はありませんが、第三者が関わることで冷静な議論が進みやすくなり、多くの事案がこの段階で解決します。

ステップ3:最終手段としての「遺産分割審判」

調停でも合意に至らなかった場合、手続きは自動的に「遺産分割審判」に移行します。

審判では、裁判官が各当事者の主張や提出された証拠、一切の事情を考慮した上で、遺産の分割方法について法的な判断(審判)を下します。

これは当事者の合意ではなく、裁判所の決定であるため、強い強制力を持ちます。

審判の内容に不服がある場合は、高等裁判所に不服申し立て(即時抗告)をすることも可能です。

円満相続の実現に向けた専門家(パートナー)の選び方

相続問題は、法律、税務、不動産など、様々な専門知識が絡み合う非常に複雑な分野です。

生前対策を検討する段階でも、争いが発生してしまった段階でも、信頼できる専門家のサポートは不可欠です。

しかし、一口に専門家と言っても、誰に何を相談すればよいのか分からない方も多いでしょう。

ここでは、円満相続を実現するためのパートナー選びについて解説します。

弁護士、税理士、司法書士、信託銀行:誰に何を相談すべきか?

相続に関する専門家は複数あり、それぞれに得意分野が異なります。状況に応じて適切な専門家を選ぶことが重要です。

- 弁護士:相続人間の交渉代理や、調停・審判・訴訟など、法的な紛争解決のプロフェッショナルです。すでに関係が悪化している場合や、将来的な紛争リスクが高い場合に、最も頼りになる存在です。遺言書作成の相談も可能です。

- 税理士:相続税の申告や、生前の節税対策(生前贈与、不動産活用など)の専門家です。相続税が発生する可能性が高い資産家の方にとっては、必須のパートナーと言えます。

- 司法書士:不動産の名義変更(相続登記)や、遺言書作成支援、家族信託の組成などを得意とします。特に紛争性がなく、手続き面でのサポートが必要な場合に適しています。

- 信託銀行:遺言書の作成・保管から、遺産整理、遺言執行までをトータルでサポートする「遺言信託」サービスを提供しています。財産管理や資産運用も含めた包括的な相談が可能です。

信頼できる専門家を見極める3つのポイントと費用感

どの専門家に依頼するにしても、信頼できるパートナーを見極めることが成功の鍵です。

以下の3つのポイントを参考にしてください。

- 相続分野での実績と専門性:医師に専門分野があるように、弁護士や税理士にも得意分野があります。必ず「相続案件の実績が豊富か」「相続に関する専門知識を深く有しているか」を確認しましょう。ウェブサイトの実績紹介や、関連資格の有無などが参考になります。

- 明確な費用体系:相談する前に、必ず費用体系を確認しましょう。「初回相談は無料か」「着手金や成功報酬はいくらか」などを事前に明確に説明してくれる専門家は信頼できます。複数の事務所から見積もりを取るのも良いでしょう。弁護士費用は事案の複雑さや経済的利益の額によりますが、着手金で数十万円、報酬金で経済的利益の10%前後が一般的です。

- コミュニケーションの取りやすさと相性:相続問題は長期にわたることが多く、プライベートな内容も話す必要があります。専門用語を分かりやすく説明してくれるか、親身に話を聞いてくれるかなど、ご自身との相性も非常に重要です。実際に面談してみて、信頼できると感じる人物に依頼することが大切です。

▼関連記事

遺言書作成は誰に依頼すべき?メリットと選び方を解説

相続手続きの代行とは?依頼のメリットと費用の全体像を徹底解説

最高の相続対策は、元気なうちからの「準備」と「対話」

相続争いは、一度起きてしまうと、その解決には計り知れない時間、費用、そして精神的なエネルギーを要します。

何よりも、かけがえのない家族の絆に、取り返しのつかない傷を残してしまいます。

この記事を通じて、そのリスクの現実性と、具体的な対策の重要性をご理解いただけたのではないでしょうか。

『財産を遺すことは、想いを遺すこと』

最高の相続対策とは、高価な節税スキームや複雑な法的手続きだけではありません。

それは、ご自身が元気なうちに、将来の相続について真剣に考え「準備」を始めること。

そして、財産の話をタブーとせず、ご自身の想いを家族に伝え、皆で話し合う「対話」の機会を持つことです。

公正証書遺言や家族信託といった法的な準備と、家族会議のような心と心のコミュニケーション。

この両輪が揃って初めて、真の「円満相続」は実現します。

ご自身の築いた大切な資産が、家族の幸せを未来永劫支える礎となるよう、ぜひ今日から、その第一歩を踏み出してください。

相続に関するご相談は終活協議会へ

終活協議会の『心託(しんたく)サービス』なら、相続に必要な書類収集・銀行・役所対応・遺産分割サポートまでまとめて代行。

煩雑な手続きをプロに任せて、ご自身やご家族の負担を減らせます。

まずは資料請求で、あなたに合ったサポートを確認してみませんか?

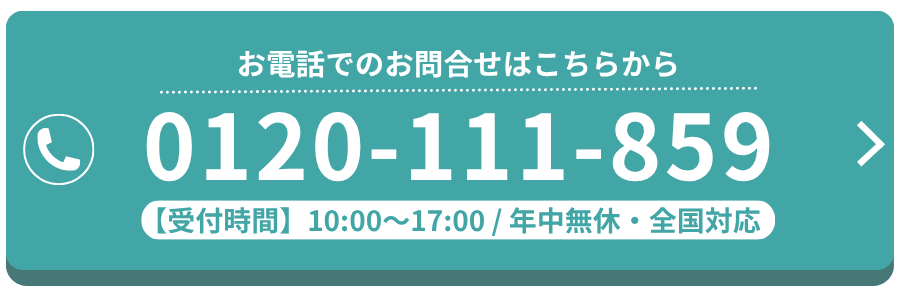

まずはお話を聞いてみたい、という方はお電話での相談も受け付けております。

年中無休・全国対応可能なため、お悩みに合わせて終活のプロが対応いたします。

少しでも悩んでいる方は、お気軽にお電話ください。

監修

- 一般社団法人 終活協議会 理事

-

1969年生まれ、大阪出身。

2012年にテレビで放送された特集番組を見て、興味本位で終活をスタート。終活に必要な知識やお役立ち情報を終活専門ブログで発信するが、全国から寄せられる相談の対応に個人での限界を感じ、自分以外にも終活の専門家(終活スペシャリスト)を増やすことを決意。現在は、終活ガイドという資格を通じて、終活スペシャリストを育成すると同時に、終活ガイドの皆さんが活動する基盤づくりを全国展開中。著書に「終活スペシャリストになろう」がある。

最新の投稿

エンディングノート2025年12月5日50代からの終活で得られるメリットとは?始める理由と安心して進めるためのポイント

エンディングノート2025年12月5日50代からの終活で得られるメリットとは?始める理由と安心して進めるためのポイント お金・相続2025年11月28日老後のトラブルを回避する方法とは?お金・介護・相続の不安を減らす備え方

お金・相続2025年11月28日老後のトラブルを回避する方法とは?お金・介護・相続の不安を減らす備え方 お金・相続2025年11月24日終活と相続税対策で家族に安心を─今から始める失敗しない準備法【専門家監修】

お金・相続2025年11月24日終活と相続税対策で家族に安心を─今から始める失敗しない準備法【専門家監修】 身の回り整理2025年11月19日終活における人間関係の整理|後悔しない進め方とやることリスト

身の回り整理2025年11月19日終活における人間関係の整理|後悔しない進め方とやることリスト

この記事をシェアする