友人との交流、趣味の記録、日々の出来事の発信など、私たちの生活に深く根付いているSNS。

しかし、もしもの時、あなたの大切なアカウントがどうなるか考えたことはありますか?

自分が亡くなった後、残されたデジタルデータは「デジタル遺品」となり、放置されることで思わぬトラブルを引き起こす可能性があります。

この記事では、未来の家族に迷惑をかけないための「SNSの終活」について、具体的な手順を分かりやすく解説します。

安心して準備を進めるための一歩を、ここから踏み出しましょう。

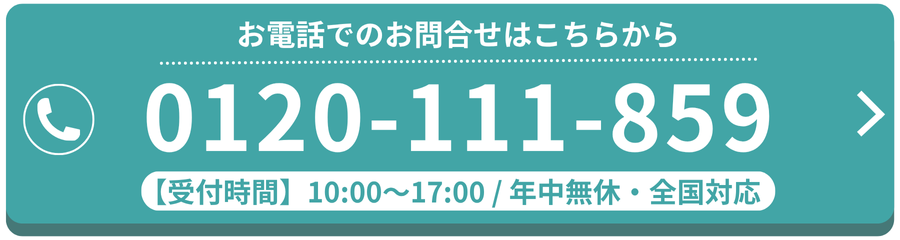

もし、SNSアカウントの管理に関するお悩みや不安がある方は、ぜひ一度終活協議会にご相談ください。

相談は何度でも無料、年中無休でお電話を受け付けております。

- SNSの終活が必要な理由

- 逝去後にアカウントを放置するリスク3つ

- Facebook・X(旧Twitter)・Instagram・LINEアカウント別の手続き方法

目次

なぜSNSの終活が必要?アカウントを放置する3つの大きなリスク

「自分が死んだ後くらい、SNSのことは気にしなくても…」そう思うかもしれません。

しかし、SNSアカウントの放置は、残された家族や友人にとって、想像以上の負担や危険をもたらす可能性があります。

デジタル終活がなぜ重要なのか、まずはその具体的なリスクを理解することから始めましょう。

ここでは、アカウントを放置することで生じる、特に大きな3つのリスクについて解説します。

これらのリスクを知ることで、SNS終活の必要性をきっと実感できるはずです。

リスク1:個人情報の流出とアカウントの乗っ取り

長期間ログインされていないアカウントは、セキュリティが脆弱になりがちです。

悪意のある第三者にパスワードを破られ、乗っ取られてしまう危険性があります。

そうなると、ダイレクトメッセージの内容や非公開の投稿など、プライベートな情報がすべて流出してしまう恐れがあります。

リスク2:家族や友人への精神的・金銭的負担

故人のアカウントから誕生日のお祝い通知が届き、家族や友人が悲しい気持ちになるケースは少なくありません。

また、SNSと連携した有料サービスやサブスクリプションに気づかず、課金が続いてしまうことも。

アカウントの削除手続きは複雑な場合も多く、遺族にとって大きな負担となります。

リスク3:なりすましや誹謗中傷への悪用

乗っ取られたアカウントは、なりすましの温床になります。

あなたの名前で友人や知人に詐欺メッセージが送られたり、不適切な投稿や他人への誹謗中傷に使われたりする可能性もゼロではありません。

故人の名誉が傷つけられ、人間関係にまで悪影響を及ぼす最悪の事態も考えられます。

SNSの終活を始めるための基本3ステップ

SNSの終活と聞くと、何だか難しそうに感じるかもしれません。

しかし、やるべきことは非常にシンプルです。

複雑な手続きや専門知識は必要ありません。

大切なのは、ご自身のデジタル資産をきちんと把握し、どうしたいのかという意思を明確にしておくことです。

ここでは、誰でも今日から始められる基本的な3つのステップをご紹介します。

ステップ1:利用しているSNSをすべてリストアップする

まずは、ご自身がアカウントを持っているSNSをすべて書き出してみましょう。

FacebookやX(旧Twitter)のような主要なものだけでなく、昔登録したまま忘れているサービスがないか、スマートフォンのアプリ一覧やメールの受信箱などを確認しながら、漏れなくリストアップすることが重要です。

ステップ2:アカウントを「残す」か「消す」かを決める

次に、リストアップした各アカウントを、死後に「残したい」か「消したい(削除したい)」かを決めます。

思い出の写真を残したい場合は「残す」、プライベートなやり取りが多いものは「消す」など、ご自身の考えで判断しましょう。

この意思決定が、終活の核となります。

ステップ3:決定事項とログイン情報を安全な形で記録する

最後に、ステップ2で決めた内容と、手続きに必要な情報(サービス名、IDやユーザー名、メールアドレスなど)を記録します。

この時、パスワードそのものを直接書き残すのは避け、安全な方法で家族に伝えられるよう工夫することが大切です。

エンディングノートの活用がおすすめです。

【プラットフォーム別】主要4大SNSの死後手続きと設定方法

SNSの終活における具体的な手続きは、利用しているプラットフォームによって大きく異なります。

生前に設定できるもの、死後に遺族が申請するものなど、その方法は様々です。

ここでは、特に利用者が多いFacebook、X(旧Twitter)、Instagram、そしてLINEの4つの主要SNSについて、それぞれの死後手続きと設定方法を解説します。

ご自身が利用しているサービスの項目を確認し、いざという時に家族が困らないよう、どのような手続きが必要になるのかを把握しておきましょう。

公式ヘルプページへのリンクも参考に、最新の情報を確認することをお勧めします。

Facebook:「追悼アカウント」への移行または削除

Facebookでは、生前に「追悼アカウント管理人」を指定しておくことができます。

管理人は、あなたの死後、追悼アカウントへの移行手続きや簡単な投稿を行えます。

また、アカウントを完全に削除するよう設定しておくことも可能です。

遺族が死亡証明書などを提出して申請することもできます。

▼Facebook公式サイトヘルプセンター

追悼アカウントをリクエストまたはアカウントを削除 | Facebookヘルプセンター

X(旧Twitter):遺族によるアカウント削除の申請

X(旧Twitter)には、追悼アカウントの機能はありません。

アカウントの管理は本人のみとされており、死後は遺族や代理人が所定のフォームからアカウントの削除を申請する形になります。

申請には、申請者の身分証明書や故人の死亡証明書などの提出が求められます。

▼X(旧Twitter)公式ヘルプ お問合せフォーム

アカウントの削除または解約

Instagram:「追悼アカウント」への移行または削除

InstagramはFacebookの傘下であるため、同様に「追悼アカウント」への移行が可能です。

追悼アカウントになると、既存の投稿は維持されますが、新たなログインや変更はできなくなります。

もちろん、遺族が死亡の事実を証明して、アカウントの完全な削除をリクエストすることもできます。

▼Instagram公式ヘルプセンター

亡くなった方のInstagramアカウントを報告する | Instagramヘルプセンター

LINE:アカウントの削除のみ(引き継ぎは不可)

LINEは一身専属のサービスとされており、アカウントの引き継ぎや追悼アカウントへの移行はできません。

本人が亡くなった場合、遺族がアカウントを削除することはできず、基本的にはそのまま放置されることになります。

ただし、端末の解約などにより、いずれ利用できなくなります。

主要SNSの死後手続き比較表

各SNSの対応の違いを一覧で確認できるように、比較表にまとめました。追悼アカウントの有無や、誰が手続きできるのかといったポイントを比較することで、ご自身が取るべき対策がより明確になります。エンディングノートを作成する際の参考にもご活用ください。

| SNS | 追悼アカウント | 生前設定 | 死後の手続き | 申請者 |

|---|---|---|---|---|

| あり | 可能(追悼アカウント管理人指定) | 追悼アカウント化 or 削除 | 遺族・追悼アカウント管理人 | |

| X (旧Twitter) | なし | 不可 | 削除のみ | 遺族・代理人 |

| あり | 不可 | 追悼アカウント化 or 削除 | 遺族 | |

| LINE | なし | 不可 | 原則不可(端末解約で消滅) | - |

エンディングノートとパスワード管理のコツ

SNSの終活で最も重要なのは、ご自身の意思と必要な情報を、信頼できる家族に確実に伝えることです。

せっかく準備をしても、その内容が伝わらなければ意味がありません。

ここでは、そのための具体的なツールとして「エンディングノート」の活用法と、最もデリケートな情報である「パスワード」の安全な管理・伝達方法について解説します。

プライバシーを守りつつ、必要な手続きをスムーズに進めてもらうための工夫が大切です。

エンディングノートに記載すべきSNS情報

エンディングノートには、SNSの「サービス名」「ID・ユーザー名・URLなどアカウントが特定できる情報」「残すか消すかの意思表示」の3点を必ず記載しましょう。

これにより、遺族はあなたのアカウントを正確に把握し、あなたの意思に沿った手続きを進めることができます。

パスワードは厳重に保管し、伝え方を工夫する

パスワードをエンディングノートに直接書き込んでも良いですが、第3者に見られてしまうリスクがあります。

パスワード管理アプリを利用し、そのマスターパスワードの保管場所を伝えたり、パスワードを記録したUSBメモリなどを貸金庫に預け、その鍵の場所を伝えたりするなど、間接的な方法を検討しましょう。

ご家族や親族など、信頼できる人に必ず共有しておくことが重要です。

▼関連記事

エンディングノートには何を書く?基本の11項目や遺言書との違いを解説

まとめ:SNSの終活で、未来の家族に安心を贈ろう

SNSの終活は、残される家族への最後の思いやりです。

少しの手間をかけるだけで、未来の家族の負担を大きく減らし、あなた自身も安心して今を過ごすことができます。

この記事を参考に、ぜひ今日からご自身のデジタル遺品の整理を始めてみてください。

終活協議会の『心託(しんたく)サービス』なら、SNSの終活はもちろん、どんな些細なお悩み事にも対応いたします。

会員は全国に20,000人以上、たくさんの方からご利用いただき、お喜びの声をいただいております。

老後に関して少しでもご不安がある方、SNSの終活を早めに終わらせて落ち着きたい方、ぜひ一度ご相談ください。

お電話は通話料無料、年中無休で対応しております。

お気軽にご相談ください!

監修

- 一般社団法人 終活協議会 理事

-

1969年生まれ、大阪出身。

2012年にテレビで放送された特集番組を見て、興味本位で終活をスタート。終活に必要な知識やお役立ち情報を終活専門ブログで発信するが、全国から寄せられる相談の対応に個人での限界を感じ、自分以外にも終活の専門家(終活スペシャリスト)を増やすことを決意。現在は、終活ガイドという資格を通じて、終活スペシャリストを育成すると同時に、終活ガイドの皆さんが活動する基盤づくりを全国展開中。著書に「終活スペシャリストになろう」がある。

最新の投稿

資格取得2025年10月4日40代からの資格取得|転職にも役立つおすすめ資格10選

資格取得2025年10月4日40代からの資格取得|転職にも役立つおすすめ資格10選 エンディングノート2025年10月4日終活ノート・生前整理ノート・エンディングノートの違いとは?基本から書き方まで徹底解説

エンディングノート2025年10月4日終活ノート・生前整理ノート・エンディングノートの違いとは?基本から書き方まで徹底解説 相続2025年10月3日相続争いを回避するための生前対策ガイド|円満相続の実現方法を専門家が解説

相続2025年10月3日相続争いを回避するための生前対策ガイド|円満相続の実現方法を専門家が解説 デジタル終活2025年10月3日終活でSNSアカウントはどうする?死後のリスクと主要4大SNSの手続きを解説

デジタル終活2025年10月3日終活でSNSアカウントはどうする?死後のリスクと主要4大SNSの手続きを解説

この記事をシェアする