介護保険制度のサービスを利用するためには、要介護認定を受けたあとにケアプラン(介護サービス計画書)を作成しなければなりません。

このケアプランは、利用する介護サービスの具体的な内容を決定する重要な書類ですが、専門用語が多く、聞き慣れない方にとっては理解が難しい場合もあります。

本記事では、ケアプランの概要から作成方法、作成時の注意点までわかりやすく解説していきます。介護保険サービスの利用を検討されている方は、ぜひ参考にしてください。

ケアプランとは何か?

ケアプランとは、介護を必要とする高齢者一人ひとりの状況に合わせて作成される介護サービス計画書です。本人や家族の生活環境を考慮したうえで作成され、具体的なサービス内容や提供方法が記載されています。

ケアプランを作る目的は?

ケアプランを作る目的は、高齢者が可能な限り自立した日常生活を送れるよう支援することです。利用者それぞれの身体状況や生活環境に応じた課題を分析し、必要なサービスを組み合わせることで、自立した生活を継続できるよう支援します。

ケアプランは誰が作成するのか?

ケアプランは、通常ケアマネジャーが作成します。在宅サービスの場合は居宅介護支援事業所のケアマネジャーが、施設サービスの場合は施設のケアマネジャーが担当します。サービスを受ける高齢者本人やその家族が作ることも可能で、自分で作るケアプランは「セルフケアプラン」「セルフプラン」などと称されます。

しかし、ケアプランの作成には専門的な知識が要求されるうえに、サービス事業者との折衝や介護報酬の保険請求に必要な点数計算などもおこなわなければなりません。そのため、専門家であるケアマネジャーに依頼するケースが多いです。

ケアプランと介護計画の違いは?

ケアプランと似た言葉で「介護計画」という書類があります。両者の違いは以下の表で確認してください。

| ケアプラン |

|

| 介護計画 |

|

要するに、介護保険サービスを受けるためには、ケアマネジャーがケアプランを作成し、そのケアプランをもとに、各サービス提供事業所が実際に提供するサービスについて介護計画を作成することになります。

ケアプランは3つに分類される

ケアプランは、要介護度や生活する場所によって以下の3つに分類されます。

- 居宅サービス計画書

- 施設サービス計画書

- 介護予防サービス計画書

ひとつずつ見ていきましょう。

居宅サービス計画書

要介護1以上の認定を受けた方が、自宅で生活しながら介護保険サービスを受けるために作られる計画書です。高齢者本人と家族の希望を考慮しながら、訪問介護、通所サービス、短期入所サービスなどを適切に組み合わせて作成されます。在宅生活の質を向上させながら、家族の介護負担の軽減を重視しています。

【主なサービス】

- 訪問サービス(訪問介護、訪問看護、訪問入浴など)

- 通所サービス(デイサービス、デイケアなど)

- 短期入所サービス(ショートステイ)

- その他のサービス

その他のサービスには、福祉用具のレンタルや購入費用の支給、住宅改修などが含まれます。

施設サービス計画書

介護施設で生活している要介護1から5の方を対象とする計画書です。特別養護老人ホームや介護老人保健施設など、施設での24時間体制の介護サービスを前提に作成されます。日常生活の援助や医療的ケア、事故の予防などに関する計画を作成し、安全で快適な施設生活を送ることを目指しています。

【主なサービス】

- 介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)

- 介護老人保健施設

- 介護医療院

介護予防サービス計画書

要支援1・2の方を対象とし、要介護状態への進行予防を主な目的としています。地域包括支援センターが中心となって作成され、高齢者本人の残存機能を活かした自立支援に重点を置いています。

具体的には「ヘルパーに自宅に来てもらって料理や掃除などの家事をしてもらう」「デイサービスに通ってリハビリをする」ことなどです。3~6ヵ月の短期目標を設定し、定期的な評価と見直しをすることが特徴です。

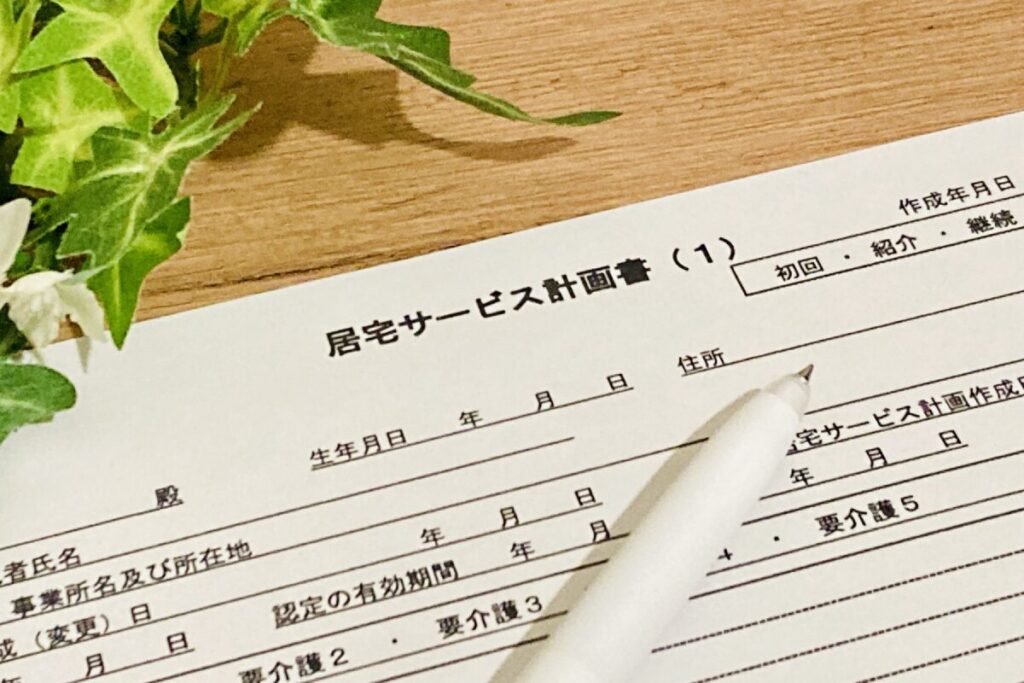

ケアプランに必要な書式

下の表は、ケアプランに必要な書式の説明と、高齢者本人・家族の立場で確認しておきたいポイントについてまとめたものです。

| 帳票 | 内容 | 確認ポイント |

| 第1表 居宅サービス計画書(1) | 本人の基本情報や本人・家族の意向、総合的な援助方針などを記載する基本情報シート |

|

| 第2表 居宅サービス計画書(2) | 具体的な解決すべき課題、長期・短期目標、それらを達成するために必要な具体的なサービス内容を記載するプラン表 |

|

| 第3表 週間サービス計画表 | 1週間のサービス利用予定を時間割形式で示した週間スケジュール表 |

|

| 第4表 サービス担当者会議の要点 | サービス担当者会議の内容や結論、残された課題を記録する書類 | (交付対象外のため確認不要) |

| 第5表 居宅介護支援経過 | 支援経過を時系列で記録する書類 | (交付対象外のため確認不要) |

| 第6表 サービス利用票 | 1ヵ月のサービス利用予定と実績を記載する利用票。サービスの具体的な内容や回数を示す |

|

| 第7表 サービス利用票別表 | サービスにかかる費用の詳細を記載する別表。保険給付額や自己負担額を明示 |

|

参考:厚生労働省 介護保険最新情報 Vol.958「介護サービス計画書の様式及び課題分析標準項目の提示について」の一部改正について

ケアプランとして作られたこれらの書類は、本人と家族、サービス提供事業所、ケアマネジャーで共有します。また、「第4表」と「第5表」はケアマネジャーのみが所有する書類のため、他の関係者へは交付されません。なお、施設サービス計画書には、第6表と第7表の利用票はなく、週間サービス計画表を日課計画表に変更してもよいことになっています。

ケアプラン作成の流れを紹介

ケアプランは「ケアマネジメントプロセス」と呼ばれる7つのステップに沿って作成されます。各段階で高齢者本人のニーズを丁寧に確認しながら、最適な介護サービスを計画していきます。

1.窓口に相談

介護サービスの利用を検討する際は、まず市区町村の介護保険窓口や地域包括支援センターへ相談します。ここで要介護認定の申請をすると、介護認定審査会を経て要介護度が決まります。

要介護度によって居宅介護支援事業所や包括支援センターからケアマネジャーが派遣されますが、ケアマネジャーは自分自身で選択することも可能です。この段階で、今後の介護サービス利用に関する基本的な情報提供も受けられます。

2.ケアマネジャーとの打ち合わせ・調査

ケアマネジャーとの最初の面談である「インテーク」では、電話や対面で基本的な情報交換をします。「インテーク」は英語の「intake」を指し、「受け入れ」という意味を持っています。高齢者の困りごとや要望を聞き取り、支援の方向性を決める場で、本人や家族と信頼関係を築くために話しやすい環境を作ることがポイントです。

続いて「アセスメント」として、ケアマネジャーが利用者宅を訪問し、本人の身体状況や生活環境、家族状況などを詳しく調査します。「アセスメント」は英語の「assessment」を指し、「評価」や「分析」などの意味を持ちます。主観に左右されない客観的な評価や分析を指す言葉です。このアセスメントでチェックするのは、高齢者本人の身体状況、家族の状況、住環境などです。アセスメントは、ケアプランの内容を決める大切なプロセスのため、尋ねられたことには正直に答え、こちらからの要望も遠慮せず伝えましょう。

3.ケアプラン原案の作成

アセスメントで得られた情報をもとに、ケアマネジャーがケアプランの基本となる原案を作成します。この原案に記載されているのは、高齢者本人の課題や目標、必要なサービスの種類と頻度、サービス提供事業者などです。

また、介護保険では、要介護によって受けられるサービスの量が、支給限度額によって決められています。そのため、高齢者本人の希望と実際に必要なサービスを考慮しながら、無理のないプランを立案します。

4.サービス担当者会議

作成された原案をもとに、本人や家族、ケアマネジャー、各サービス提供事業者が参加する「サービス担当者会議」を開催します。ここでは、具体的なサービス内容や提供方法、注意点などについて詳しく話し合います。以前は自宅やデイサービスやショートステイ先の事業所で開催していましたが、現在では、希望に応じてオンラインで会議を開催しているところもあります。

会議の目的は、参加者それぞれの立場から意見を出し合い、より良いサービス提供に向けた調整をすることです。サービス内容の詳しい説明を受け、わからないことがあれば質問して、修正して欲しい内容があれば伝えましょう。

以前は自宅やデイサービスやショートステイ先の事業所で開催していましたが、現在では、希望に応じてオンラインで会議を開催しているところもあります。

5.修正プランの再提案・同意

サービス担当者会議での協議内容を反映し、必要に応じて原案を修正をします。修正されたプランは再度ケアマネジャーから提案されるため、内容をよく確認しましょう。

内容に同意することで、正式なケアプランとして確定します。確定したプランは、本人・家族やサービス提供事業者にも交付し共有されます。この段階で利用するサービスが決まるため、利用開始に向けて各サービス事業者との利用契約をすすめるのが次のステップです。

6.介護サービスの開始

ケアプランの確定後、実際のサービス提供が開始されます。初めは新しい環境や介護者との関係作りに戸惑うことも多いため、利用後に変化がないか、丁寧な観察が必要です。

サービス開始後に気になる点や要望が出てきた場合は、早めにケアマネジャーに相談することで、スムーズな調整が可能です。高齢者本人の状況に応じて、徐々にサービスの内容や量を調整していきます。

7.介護サービス実施状況のチェック・見直し

ケアマネジャーは毎月1回の「モニタリング」を通じて、サービスの実施状況や効果を確認します。利用者の自宅を訪問し、直接様子を確認するとともに、各サービス提供事業者からの報告も踏まえて評価します。

高齢者本人の状態変化や新たなニーズが生じた場合は、随時プランの見直しが必要です。また、定期的な担当者会議を開催し、サービス提供の質の維持・向上を図ります。

ケアプラン作成時の注意点

より良いサービスを受けるために、ケアプラン作成の際には本人や家族も積極的にコミュニケーションをとりましょう。その際、以下の点に注意することで、より状態にあったケアプランが作成できます。

1.自分の思いをはっきり伝える

介護の専門家であるケアマネジャーでも、利用者一人ひとりの状況や希望を完全に理解することはできません。本人や家族が悩んでいることは、ケアマネジャーも知りたいと思っています。

「どのようなサービスを望むのか」「どのような生活を送りたいのか」「どんなことに不安を感じるのか」など、些細なことでも大丈夫です。自分の意思や考え、家族の意向などを正直に話すことで、より適切なケアプランの作成につながります。

2.わからないことは遠慮なく尋ねる

介護については、難しい専門用語や法律用語が多くあります。介護保険制度の仕組みも複雑で、一般の利用者が簡単に理解できないのは当然です。わからないことがあれば、そのままにせず、遠慮なく尋ねてください。

また、自身ができないことや困っていることも、恥ずかしがらずに率直に伝えましょう。疑問点を解消しながら進めることで、より良いケアプランを作成できます。

3.状況に応じてプランを見直す

介護が必要な状況は時間とともに変化するため、定期的なプランの見直しが必要です。基本的に6ヵ月ごとに見直されますが、体調の変化や生活環境の変更があった場合は、随時ケアマネジャーに相談しましょう。

ヘルパーの訪問曜日の変更や、サービスの回数を増減させるといった軽微な調整であれば、プランの変更手続きは不要です。状況の変化に応じて柔軟に対応してもらうことで、より現実に見合った介護サービスを受けられます。

高齢者本人としては無理難題なことだと思い、躊躇して意見や希望を伝えられない場合もあるかもしれません。ですが、比較的簡単に要望を実現できる場合もあるため、気軽に相談してみましょう。

心託サービスはケアプランに関する全てのことに対応

介護保険サービスの利用に不可欠なケアプランについて、その種類や作成手順、注意点などを詳しく解説してきました。ケアプランは居宅・施設・介護予防の3種類に分類され、それぞれの状況に応じて適切な計画を立てることが重要です。

施設サービスを利用する際には身元保証人が必要となりますが、保証人の確保に苦労されている方も少なくありません。そんな方々をサポートするのが「一般社団法人 終活協議会 / 想いコーポレーショングループ」の「心託サービス」です。ケアプラン作成時の立会いや施設入居・入院時の身元保証、日常生活支援まで、包括的なサービスを提供しています。専門知識を持つスタッフが365日(10:00~17:00)、全国で対応します。お気軽にご相談ください。

監修

- 一般社団法人 終活協議会 理事

-

1969年生まれ、大阪出身。

2012年にテレビで放送された特集番組を見て、興味本位で終活をスタート。終活に必要な知識やお役立ち情報を終活専門ブログで発信するが、全国から寄せられる相談の対応に個人での限界を感じ、自分以外にも終活の専門家(終活スペシャリスト)を増やすことを決意。現在は、終活ガイドという資格を通じて、終活スペシャリストを育成すると同時に、終活ガイドの皆さんが活動する基盤づくりを全国展開中。著書に「終活スペシャリストになろう」がある。

最新の投稿

死後事務2025年7月3日死後事務委任契約を徹底解説|内容・手続き・注意点まとめ

死後事務2025年7月3日死後事務委任契約を徹底解説|内容・手続き・注意点まとめ 死後事務2025年7月3日死後手続き代行サービスとは?必要性と選び方を徹底解説

死後事務2025年7月3日死後手続き代行サービスとは?必要性と選び方を徹底解説 おひとりさま2025年7月3日老人ホームの入居に必要な保証人とは?条件と対策を徹底解説

おひとりさま2025年7月3日老人ホームの入居に必要な保証人とは?条件と対策を徹底解説 おひとりさま2025年7月3日身分証明で困らない!高齢者向け身分保障サービス徹底ガイド

おひとりさま2025年7月3日身分証明で困らない!高齢者向け身分保障サービス徹底ガイド

この記事をシェアする