一人暮らし。ペットと二人きりの生活。

ふとした瞬間に頭をよぎる不安。「もし自分に何かあったら、この子はどうなるんだろう?」

孤独死のニュースを見るたび、胸が締め付けられる。他人事じゃない。明日は我が身かもしれない。

その不安は、ペットを深く愛しているからこそ生まれる感情です。逃げずに向き合うことが、大切な家族を守る第一歩になります。

目次

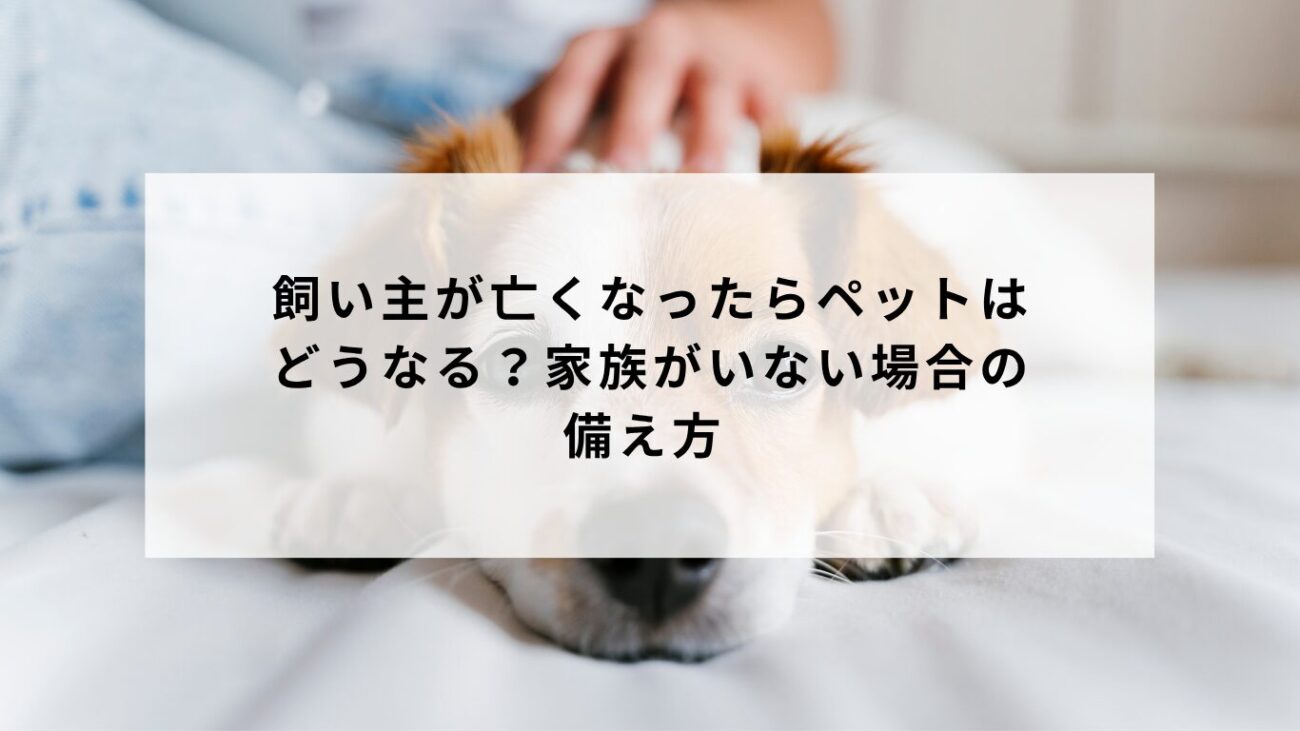

飼い主が死んだらペットはどうなる?現実を知る

引き取り手がいないと、どうなるのか

飼い主が亡くなった。身寄りがない。誰も引き取らない。

そんな時、ペットはどこへ行くのか?

まず警察や動物愛護センターに保護されます。でもそこから先が問題です。引き取り先が見つからなければ、一定期間を経て譲渡先を探す。それでも見つからない場合——。

殺処分。

可能性はゼロではありません。これが現実です。

一人暮らしの飼い主が直面するリスク

高齢の単身者。子どもが独立した世帯。「ペットと二人暮らし」という形は、年々増えています。

急な入院。突然の事故。自宅に戻れなくなる。

周囲がペットの存在に気づかなければ?食事も水も取れないまま、命の危険にさらされる。実際に起きている事態です。

だからこそ。

「自分が死んだ後どうするか」を考えるのは、ペットを守るための終活なんです。

ペットの未来を守る3つの備え方

漠然とした不安を、具体的な安心に変える。そのための方法を、順番に見ていきましょう。

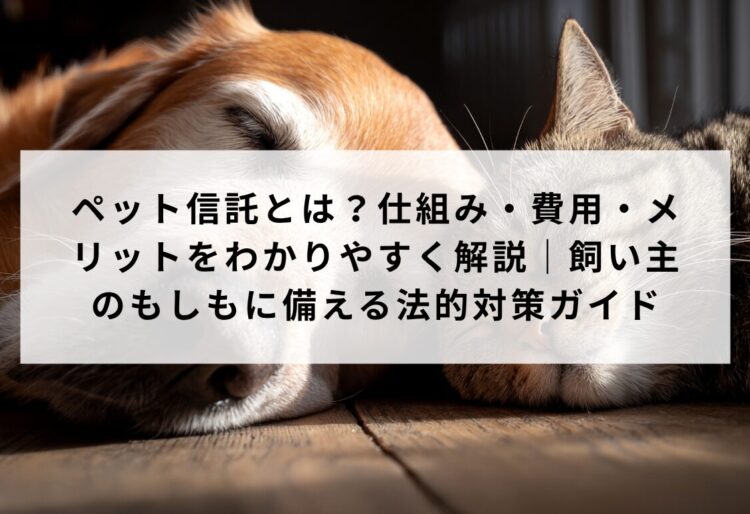

① お金と契約で守る|ペット信託・遺言・委任契約

ペット信託とは?

飼い主が生前に信託契約を結ぶ。亡くなった後、指定した人(受託者)が信託財産からペットの飼育費用を使い、世話を続ける。法的に守られた仕組みです。

「お金を残しても、本当にペットのために使ってくれるのか?」

この不安を解消するのがペット信託。資金の使い道が明確に定められ、監督する仕組みもある。最も確実な方法の一つです。

負担付遺贈という選択肢

遺言書で「財産を渡す代わりに、ペットの世話をしてほしい」と指定する方法。シンプルで分かりやすい。

ただし注意点があります。相手の同意が必要なこと。本当に履行されるかの確認が難しいこと。

死後事務委任契約との組み合わせ

死後の手続きを専門家に委任する契約。葬儀の手配、ペットの引き渡し、供養まで包括的に任せられます。

ペット信託と組み合わせることで、より安心な体制を築けます。

② 引き取り先を探す|家族・友人・団体

まずは身近な人に相談

親族、信頼できる友人。「もしもの時、この子を引き取ってもらえますか?」

正直に話してみること。でも現実は厳しい。金銭的な負担、住環境、家族の事情。断られるケースも少なくありません。

動物愛護団体・NPO法人の活用

引き取り手が見つからない場合、次の選択肢があります。

- 老犬・老猫ホーム

- 譲渡支援制度を持つ団体

- 終生飼養契約(生前に費用を預ける仕組み)

一部の団体では、飼い主が元気なうちから契約を結び、万が一の時にペットを受け入れる体制を整えています。

③ 緊急時に備える|エンディングノート・連絡カード

ペットエンディングノートを作る

突然の入院。事故。そんな時、周囲の人がすぐに対応できるよう、情報をまとめておきましょう。

- ペットの名前、性格

- かかりつけの動物病院(連絡先)

- 普段の食事内容、回数

- 持病、投薬情報

- 好きなこと、苦手なこと

書き方は自由。大切なのは「誰が見ても分かる」こと。

緊急連絡カードを持ち歩く

財布やスマホケースに、小さなカードを入れておく。

「ペットが自宅にいます」 「緊急連絡先:〇〇」

これだけで救われる命があります。

どの方法が自分に合う?制度の比較表

| 制度名 | 内容 | メリット | 注意点 |

| ペット信託 | 信託財産で飼育費を管理、受託者が飼育 | 確実な運用、柔軟な設計が可能 | 費用がかかる、受託者選びが重要 |

| 負担付遺贈 | 遺言で財産を渡す代わりに世話を依頼 | 遺言書で簡単に指定できる | 相手の同意が必要、履行確認が難しい |

| 死後事務委任契約 | 死後の手続きを専門家に委任 | 包括的に任せられる | 委任範囲や費用に注意 |

それぞれの特徴を理解し、自分の状況に合った方法を選びましょう。迷ったら、専門家に相談するのが確実です。

一人暮らしの飼い主が今日からできること

何から始めればいいか分からない。そんな方へ、今すぐできる4つのステップを紹介します。

1. ペット情報をノートやアプリにまとめる

名前、性格、医療履歴、食事内容、好き嫌い。思いつくままに書き出してみてください。完璧じゃなくていい。まずは始めることが大切です。

2. 信頼できる人に連絡先を共有する

親族、友人、近所の人、かかりつけの動物病院。「もしもの時はこの人に連絡してほしい」というリストを作り、共有しておく。

3. 緊急連絡カードを持ち歩く

財布に入れる。スマホケースに挟む。常に身につけておくことで、万が一の時にペットの存在を伝えられます。

4. 見守りサービスを活用する

定期的に安否確認を行う民間サービス。一人暮らしの方にとって、心強い味方になります。

まとめ|ペット終活は「今」を安心に変える

ペットは家族です。

「命のバトン」を次につなぐためには、飼い主が生前に備えるしかありません。

「まだ元気だから大丈夫」

そう思っていても、予期せぬ事故や病気は誰にでも起こります。

いざという時にペットが困らないよう、3つのことを意識してください。

- 信頼できる人との話し合い

- 契約やノートなどの記録

- 費用面の準備

これだけで、安心感は大きく変わります。

あなたの想いと、ペットの幸せを次につなぐために。今日から「ペット終活」を始めてみませんか。

終活協議会では、記入しながらペット終活を学べる「ペットの終活ガイドブック」を無料でプレゼントしています。ぜひご活用ください。

ペットの終活ガイドブックプレゼントはこちら!

こちらに必要項目を記入して頂き、「確認」ボタンを押してください。ご登録いただいたメールにお届けいたします。

確認ボタンを押すと、登録確認画面に遷移します。登録内容に間違えがなければ、「登録する」を押してください。

関連コラム

監修

- 一般社団法人 終活協議会 理事

-

1969年生まれ、大阪出身。

2012年にテレビで放送された特集番組を見て、興味本位で終活をスタート。終活に必要な知識やお役立ち情報を終活専門ブログで発信するが、全国から寄せられる相談の対応に個人での限界を感じ、自分以外にも終活の専門家(終活スペシャリスト)を増やすことを決意。現在は、終活ガイドという資格を通じて、終活スペシャリストを育成すると同時に、終活ガイドの皆さんが活動する基盤づくりを全国展開中。著書に「終活スペシャリストになろう」がある。

最新の投稿

エンディングノート2025年12月5日50代からの終活で得られるメリットとは?始める理由と安心して進めるためのポイント

エンディングノート2025年12月5日50代からの終活で得られるメリットとは?始める理由と安心して進めるためのポイント お金・相続2025年11月28日老後のトラブルを回避する方法とは?お金・介護・相続の不安を減らす備え方

お金・相続2025年11月28日老後のトラブルを回避する方法とは?お金・介護・相続の不安を減らす備え方 お金・相続2025年11月24日終活と相続税対策で家族に安心を─今から始める失敗しない準備法【専門家監修】

お金・相続2025年11月24日終活と相続税対策で家族に安心を─今から始める失敗しない準備法【専門家監修】 身の回り整理2025年11月19日終活における人間関係の整理|後悔しない進め方とやることリスト

身の回り整理2025年11月19日終活における人間関係の整理|後悔しない進め方とやることリスト

この記事をシェアする