日本の高齢化率は令和5年10月1日現在で29.1%で、65歳以上の人口が21%を超える「超高齢社会」に突入しています。同時に少子化も進行し、一人暮らしで身寄りがない「おひとりさま」が急激に増加しています。

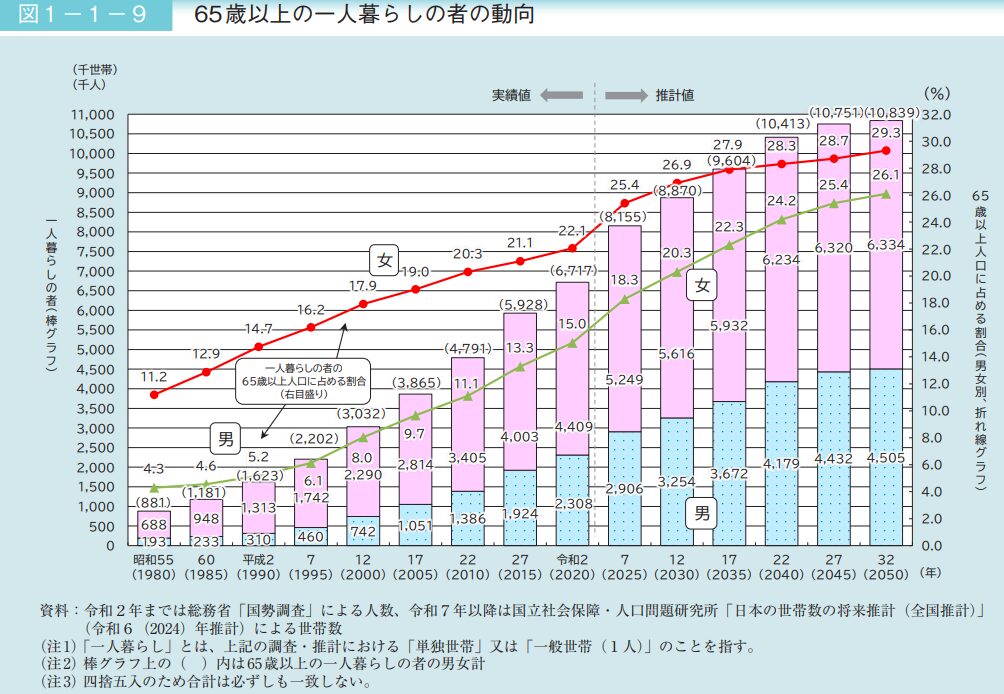

内閣府の調べによると、65歳以上の方の一人暮らしは、昭和55(1980)年には88万人だったのに対し、令和2(2022)年では672万人です。また、65歳以上の人口に占める一人暮らしの方の割合は、男性4.3%、女性11.2%だったものが、男性15.0%、女性22.1にまで上昇しています。

引用:令和6年版高齢社会白書第1章第1節高齢化の状況 3家族と世帯

一人暮らしの高齢者の増加にともない、孤独死や犯罪被害といった社会問題も発生しています。

そこで本記事では、おひとりさまの老後をテーマに不安要因や対処法について詳しく解説していきます。ぜひ最後までお付き合いくださいませ。

目次

おひとりさまの老後に潜む8つのリスク

老後に対してつい漠然とした不安を抱えてしまいますが、老後にはさまざまなリスクがつきもので、圧倒されてしまうためだと考えています。おひとりさまで相談相手がいないと一層不安を感じるはずです。

不安を解消するためには、どんなに小さな一歩でも行動することが大切。まずは老後にどのようなリスクがあるのか把握することから始めましょう。

自分が何に対して不安を感じているか把握するためにも、ここからはおひとりさまの老後に潜むリスクを8つご説明します。

1.生活資金(老後資金)が足りなくなるリスク

ご存じの通り、一般的には老後の主な収入源は年金となります。少し前に「老後2000万円問題」が話題になりましたが、おひとりさまの老後で最も懸念されるのが、お金が足りなくなるというリスクです。

では、毎月どのくらいの金額が不足するのでしょうか。総務省による令和5年の「家計調査年報(家計収支編)」(p.19)で実収入と消費支出の月平均のデータがあります。

| 実収入 | 消費支出 | |

| 高齢単身無職世帯(月平均額) | 126,905円 ※うち社会保障が93.2% ※社会保障:年金など | 145,430円 |

見比べると確かに消費支出の金額の方が多いですね。消費支出のうち27.6%(40,103円)が食費であり、消費支出を占める割合が一番大きく、交際費11.0%、教育娯楽費10.5%と続きます。

「人生100年時代」、この先長い人生となりますので、年金だけでは生活資金が不足し、貯蓄から切り崩しながら生活していくことになります。おひとり様で身寄りがいないと急な出費で同居人(家族)を頼ることもできません。

対処法については後程ご紹介します。

2.ケガや病気の際に対応が遅れるリスク

高齢になると体力や免疫力の減衰により、どうしてもケガや病気のリスクが高まります。

厚生労働省によると、令和4年の「健康寿命」(健康でいられる年齢)は、男性が72.57歳、⼥性が75.45歳です。ケガや病気のリスクが高まるのが、70代前半から70代半ばといえます。

また、同省の別の調査(p.4)によると、令和5年10月の調査対象日に医療機関で受療した推計患者数は「入院」が117.5万人、「外来」が727.5万人であり、そのうち、65歳以上の高齢者は「入院」で88.7万人(総数の約75%)、「外来」で369.8万人(総数の約50%)です。それだけの高齢者が病院を利用していることがわかります。

高齢者全般に言えることですが、特におひとりさまはケガや病気への不安は一層強く感じると思います。同居人がいないと、自宅でケガをしたり、急に症状が出てきたりしたときに、対応が遅れてしまうことを懸念してしまうためです。

3.孤独死のリスク

高齢になると、現役引退による社会集団からの脱退や、近親者や友人の死別などを多く経験すると思います。

定期的にコミュニケーションをとる相手がいなくなり、地域や社会から孤立してしまいがちです。孤独感を強く感じて日常生活にも支障が出てきますし、人知れず亡くなってしまう「孤独死」への不安も強くなってきます。

警視庁によると、2024年1〜3月の間に自宅で亡くなった65歳以上の単身高齢者が、約1.7万人だったとされています(参考:日本経済新聞)。年間にすると約7万人近くの高齢者が孤独死していると推計されます。

身寄りがない方はどうしても急病時にサポートしてくれる人がいない場合が多いのが現状です。

特に入浴中の事故が顕著で、消費者庁の調査によると、2019年の入浴中の事故死(4,900人)は、交通事故死(3,215人)を上回っています。一人暮らしでは家で倒れても気付かれにくく、誰にも知られないまま孤独死する可能性もあります。

4.詐欺や強盗など犯罪に遭遇するリスク

「闇バイト」が話題になりましたが、警視庁の統計によると、一人暮らしの場合、夫婦世帯に比べて空き巣の標的になりやすいことがわかっています。さらに、在宅中の侵入被害である居空きや、就寝中の忍び込みのリスクも高まります。高齢になると抵抗したり、逃げたりすることも難しくなるので、犯罪のターゲットとなりやすくなります。

また、同庁の報告によると、65歳以上の高齢者がオレオレ詐欺等の特殊詐欺の被害の約8割を占めているとのことです。おひとりさまだと相談相手が見つかりづらく、詐欺であるかどうかを誰かに相談して判別してもらうことも難しいです。

5.災害時に逃げ遅れるリスク

災害には人的災害(火災など)、自然災害(津波や土砂崩れなど)がありますが、高齢になると避難行動を支援してくれる方が必要です。同居人がいれば協力して避難することができますが、おひとりさまだと逃げ遅れてしまう可能性があります。

6.身元保証人が見つかりにくく、手続きが進まないリスク

身寄りのない方の身元保証人に関するリスクは、入院したり施設へ入所したりする際に問題となります。

入院の手続きや手術の同意、高齢者施設への入所に必要な契約などの際に身元保証人を求められますが、家族がいない場合は身元保証人を見つけるのが困難です。

身元保証人が見つからないことによって、希望する手続きが進まないケースも想定されます。

7.住み替えが困難になるリスク

賃貸物件の新規契約の審査時に、おひとりさまの場合は不利な立場に置かれがちです。おひとりさまの場合、孤独死や収入減の不安定さなどへの懸念から、不動産会社が契約に二の足を踏んでしまうケースが多く見られるためです。

8.亡くなった後のことが思うようにいかないリスク

亡くなった後の相続手続きに関しては、一般的に遺族が行うものですが、おひとりさまの場合は亡くなったことに誰にも気づからず、手続きが滞ってしまう可能性があります。

その場合、財産はしばらくは凍結状態となりますが、各種サービスの料金が滞納状態となりますので、債権者から相続財産清算人を立てられ、財産で債務をすべて精算した後、余った財産は国庫に帰属することになります。

また、おひとりさまで遺品を整理する方もいないとなると、特に賃貸物件の場合に残置物の撤去が円滑に進まず、物件の所有者や管理会社に迷惑がかかります。

身寄りのない方の死後の準備に関する詳しい解説は、以下の記事をご参照ください。

関連記事:身寄りのない高齢者が終活でするべきことを業界関係者が解説

おひとりさまの老後のリスクに対する備えをする

おひとりさまの老後に生じるリスクを回避するためには、事前の備えが大切です。

ここでは、若いうちからしておくものだけでなく、高齢になってからでも終活としておこなえる対策を紹介します。

冒頭で説明したように不安に対しては何でも良いので行動してみることが大事です。いくつか紹介するので、関心を持ったらすぐに実践してみましょう。

老後の資金計画を立てる

老後の経済的安定のためには資金計画を立てましょう。冒頭のデータだとおひとりさまの老後は毎月3万円ほどの赤字となる見込みです。

現状の生活費と受給可能な年金額をシミュレーションすることで、収支のバランスを把握できます。不足が見込まれる場合は、生活水準を下げ、固定費を見直すなどして節約を心がけて早めに貯金しなければなりません。

また、資産運用も選択肢のひとつです。

積立NISAやiDeCoなどの非課税金融商品は、長期的な視点で老後の備えに適しています。

リスクと収益性のバランスを考慮し、安全で効率的な運用方法の選択が大切です。

また、老後も給料を得るのが最も手っ取り早い資金不足解消方法です。最近は「シニア歓迎求人」も豊富ですし、勤務先の再雇用制度の利用も検討できます。

さらに、老後の生活を支援する国の制度がいくつかあります。

・年金生活者支援給付金

・介護保険住宅改修制度(自治体によっては、別途で高齢者向けの住宅リフォームを助成する制度がある場合も)

・各自治体の高齢者を対象とした補聴器購入補助制度

老後になってから資金不足に陥り、その状態から回復して悠々自適なシニアライフを暮らす方は何人もいらっしゃいます。先人の知恵を借りて老後の資金不足を解消しましょう。

見守りサービスを利用する

見守りサービスとは、家族に代わって高齢者を見守ってくれるサービスのことで、おひとりさまの強力な味方です。実際にこれらのサービスを利用することで、体調不良や事故の早期発見につながり、深刻な事態を防いでいます。

見守りサービスの導入により、おひとりさまでも安心して自立した生活を続けられ、家族がいる場合もその負担を軽減できるでしょう。

見守りサービスにも様々なものがあり、例えば、センサーによる定期的な安否確認をしてくれるサービスや緊急時にボタンひとつでスタッフが駆け付けるサービスなどがあります。

費用感的にはスマホを一台購入し、月額プランを利用している感覚に近いです。気になるのは選び方や費用かと思うので、詳細は以下の記事をご覧ください。

かかりつけ医を決める

かかりつけ医は、日常の健康管理から緊急時の対応まで、幅広くサポートしてくれます。たとえば、定期的な健康相談や内服薬の処方、適切な生活習慣のアドバイスなどです。

また、重大な病気の場合は適切な専門医を紹介してくれます。身近に信頼できる「かかりつけ医」がいると安心です。

病気の早期発見・早期治療のためにも、今は病気がなくても、健康なうちにかかりつけ医を見つけておくことがおすすめです。

誰でもいいので他人と関わる

おひとりさまの場合、老後は特に近所の人や友人と積極的に交流することを意識しましょう。他人との積極的な関わりは孤立を防ぎ、充実した生活を送ることにつながります。どんなコミュニティでもいいので、定期的に人と会う約束ができるようなコミュニティに属すことが大切です。

たとえば、自治体や自治会が主催する地域イベントへの参加は、新たな人間関係を築く絶好の機会となります。

また、趣味に関連するサークル活動も、共通の興味を持つ人々との交流を深める効果的な方法です。

これらの活動を通じて、単に非常時のサポート体制を整えるだけでなく、心身の健康維持にも寄与し、日々の生活に新たな楽しみや刺激を見出すことができるでしょう。

防犯グッズを使用する

注意すべきは侵入盗です。高齢者向けの防犯グッズをそろえておくと安心です。

- 防犯カメラステッカー:実際に防犯カメラを置かなくてもいいので、玄関や窓、車庫の扉など張っておくことをお勧めします

- 防犯フィルム:ガラスが割れにくくなります

- 開閉アラーム:オンにしておけば、ドアの開閉で大きなアラームが鳴ります

- 催涙スプレー:ボタンを押せばすぐに噴射できるので、枕元などにおすすめです

- 警棒:武器なので構えるだけでも威嚇となり、相手も躊躇するかもしれません

任意後見制度を利用する

任意後見制度とは、認知症などによる判断能力の低下に備え、自分で選んだ人に財産管理をしてもらうように契約で定めておく制度のことです。

判断能力が衰えてしまうと良しあしを判断できず、詐欺被害に遭ったり、高額な契約を結んでしまったりすることが増えます。任意後見制度なら、財産の管理などを信頼できる方に任せられるので、大切な財産を守ることができます。

防災無線を設置する

防災無線とは、行政が「地域防災計画」に基づき、住民の防災を目的として整備している通信網のことです。

屋外スピーカーがあれば、そこから防災情報が放送されます。防災無線からの放送が始まったら、とにかく「警戒レベル3」「高齢者等避難」を聞き逃さないようにしてください。

これは避難にどうしても時間を要する方が、避難行動を開始するタイミングとなります。防災無線の設置や防災無線の受信機の購入については行政にお尋ねください。

なお、各自治体のハザードマップを確認し、今住んでいる地域が洪水や土砂災害、津波などで被災する心配がないか確認しておきましょう。

身元保証人になってくれる人を決めておく

突然の入院や施設入所などに備え、事前に身元保証人を決めておきましょう。おひとりさまの場合、手続きで身元保証人が必要になってから探そうとしても、なかなか見つからない可能性もあるためです。

身元保証人は、入院や施設に入所する際の手続きだけでなく、費用が払えなくなった場合に代わりに支払わなければならないこともあります。

そのため、親しい間柄であっても依頼が難しい場合もあるでしょう。

金銭面の問題を解決するために、生命保険の受取人に指定するなど、保証人の負担を軽減する方法もあります。

しかし、それでも適切な人が見つからない場合は、身元保証サービスの利用を検討するのもひとつの選択肢です。

身元保証サービスについての詳しい解説は、以下の記事を参照してください。

関連記事:身元保証サービスとは?選び方や注意点を業界関係者が紹介

終の棲家(ついのすみか)を決める

おひとりさまの老後をどこで過ごしたいか考えておくことが大切です。

持ち家での生活を続けるなら、バリアフリー化が必要となる可能性があります。先述の介護保険による住宅改修ありますので、行政に相談してみてください。

また、高齢者向け住宅への引っ越しも選択肢のひとつです。

たとえば、サービス付き高齢者向け住宅(サ高住)は、安全性と生活サポートを兼ね備えた理想的な選択肢といえます。

まだ元気だから大丈夫という方でも、老後資金の問題もありますので安価な賃貸住宅への転居もおすすめです。

賃貸入居や施設入居などの住み替えの際に身元保証人が必要な場合は、当会の『心託』サービスをご利用ください。

『心託』はNOと言わないサービスをモットーに、老後の不安を取り除くコンシェルジサービスを提供しており、身寄りがいない方の身元保証人を引き受けています。お問い合わせは無料なので、お気兼ねなくご相談ください。

断捨離を実行する

家財の処分は残された人にとっては大きな負担となります。元気なうちに断捨離をしておくと、去り際も美しいと感謝や尊敬してもらえることでしょう。

不要な物を整理し、シンプルな生活を心がけることで、単に物を減らすだけでなく自分の人生を整理する機会にもなります。

たとえば、思い出の品を整理しながら人生を振り返ったり、本当に必要なものを見極めたりすることで価値観を再確認できます。

体力と気力が充実している今のうちから少しずつ不用品の整理を始めましょう。

生活空間が整理されるだけでなく、心の整理にもつながり、より充実した老後生活を送れるでしょう。

遺言書を作成しておく

「遺言書」は、誰にどのように財産を配分するのか書き残す法的な書類のことです。内縁関係のパートナーや介護でお世話になった方など、法定相続人(親族)以外の方への財産の引き継ぎ(遺贈)を希望する場合には、遺言書の作成が不可欠です。

しかし、その作成には法律的な知識が必要で、素人が作成するとせっかく作成した遺言書が無効になるリスクがあります。遺言書の作成には法律の専門家に相談することをおすすめします。

遺言書の書き方については、下記の記事を参照してください。

関連記事:無効にしないための遺言書の書き方|意外と知らない5つの注意点とよくある質問を解説

死後事務委任契約を締結しておく

遺言書では財産のことしか決めておけません。

葬儀や埋葬の手配、ペットの引き取り先の選定、住居の解約、葬儀やお墓の手配、各種手続きや契約解除などは遺言書では取り決めできないことは、死後事務委任契約でカバーすることができます。身寄りがない方や家族と疎遠な方、独身の方の場合は特に有用です。

死後事務委任契約について、詳細は以下の記事をご覧ください。

死後事務委任契約とは?司法書士が解説、亡くなった後の手続きは誰かに任せられます

エンディングノートをつける

おひとりさまの老後の備えについてたくさん紹介しましたが、結局何から手をつければいいかわからないかもしれません。エンディングノートの作成から始めるのもよいでしょう。

エンディングノートは、財産の保有状況、医療の希望、介護の希望、お墓の希望、スマホのパスワードなど、次の世代の方に何をお願いして、何を託していくか、指定の記入項目やガイドに沿って書き残しておくノートのことです。

たとえば、財産欄を記入することで家族が資産状況を把握でき、医療欄では今後の治療方針を考えるきっかけになります。老後には様々な不安がありますが、思考を整理するためにも、いったん情報を書き出してみることが大切です。

定期的にノートの内容を更新することで、老後への備えがどの程度進んでいるのかを確認でき、必要に応じて計画を調整できます。

おひとりさまの老後で困ったら相談できる窓口

地域包括支援センター・社会福祉協議会

地域包括支援センターは市町村ごとに少なくとも1か所以上設置されている公的機関で、その地域に住んでいる65歳以上の高齢者が健康や暮らしに関する相談をすることができます。

64歳以下で老後のことが不安であれば、お近くの社会福祉協議会にご相談ください。社会福祉協議会も地域包括支援センターと似た組織で、社会福祉活動の推進を目的とした民間の団体です。おひとりさまの老後の不安を相談することができます。

自治体

老後の不安をそのまま自治体に相談すると、地域包括支援センターや社会福祉協議会を紹介されると思います。各自治体では高齢者を支援する制度がありますので「高齢者支援制度にはどのようなものがあるのか」と窓口で聞いてみてください。制度の案内であれば市役所の役目となります。

身元保証会社

身元保証会社は身元保証サービスを提供しています。

身元保証サービスはおひとりさまなど身寄りのない方を対象とした身元保証人の代行だけではなく、買い物や病院の付き添いなど日常生活のサポートなどにも対応するのが一般的です。つまり、高齢者への相談対応のプロフェッショナルといえます。

地域包括支援センターや社会福祉協議会では相談が中心となり、対応は提携先となりますが、身元保証会社に相談すればたいていは専任担当が付き、相談から対処まで一気通貫で対応してくれます。また、そのようなサービス提供を通して経験が豊富なので、相談者の状況ごとに適切なアドバイスをしてくれると思います。

おひとりさまで老後が不安なら、シニアの原宿・巣鴨でご相談を20年超!心託コンシェルジュにお任せを

おひとりさまの老後にはさまざまなリスクがありますが、適切な準備で多くの不安を解消できます。

超高齢社会の日本では、身寄りがない状況で、老後リスクを実感している方が増えています。

終活に「早すぎる」ことはなく、早期に始めることで充実した人生を送れます。

一般社団法人 終活協議会は、老後の不安を取り除く「心託サービス」を提供しています。

日常生活サポートから死後の手続き代行まで、幅広いサービスを一生涯利用できます。

専門スタッフが誠心誠意、あなたの終活をサポートいたしますので、老後への不安をお持ちの方は、どうぞお気軽にご相談ください。

監修

- 一般社団法人 終活協議会 理事

-

1969年生まれ、大阪出身。

2012年にテレビで放送された特集番組を見て、興味本位で終活をスタート。終活に必要な知識やお役立ち情報を終活専門ブログで発信するが、全国から寄せられる相談の対応に個人での限界を感じ、自分以外にも終活の専門家(終活スペシャリスト)を増やすことを決意。現在は、終活ガイドという資格を通じて、終活スペシャリストを育成すると同時に、終活ガイドの皆さんが活動する基盤づくりを全国展開中。著書に「終活スペシャリストになろう」がある。

最新の投稿

お金・相続2026年1月9日遺産相続の時効を知って終活を安心に|手続きの期限と備え方を解説

お金・相続2026年1月9日遺産相続の時効を知って終活を安心に|手続きの期限と備え方を解説 お金・相続2026年1月2日未支給年金|生計同一者がいない場合はどうする?手続き・備え・終活サポートまで徹底解説

お金・相続2026年1月2日未支給年金|生計同一者がいない場合はどうする?手続き・備え・終活サポートまで徹底解説 お金・相続2025年12月26日生前に実家の名義変更する方法|手続きの流れ・税金・注意点をわかりやすく解説

お金・相続2025年12月26日生前に実家の名義変更する方法|手続きの流れ・税金・注意点をわかりやすく解説 資格・セミナー2025年12月20日終活ガイド資格三級で始める、日当5,000円の社会貢献ワーク

資格・セミナー2025年12月20日終活ガイド資格三級で始める、日当5,000円の社会貢献ワーク

この記事をシェアする